5 risposte su cui meditare in tema di gestione dei rischi online

- Come impostare il lavoro di commmunity management e customer care per la gestione dei rischi online

- Perché investire nelle risorse umane per evitare rischi online dovuti a dipendenti ed ex dipendenti

- Da chi è composto un team di gestione dei rischi online

- Come arrivare ultimo a Sanremo e impostare una contronarrazione di successo

- Come definire una strategia di contenuto per la gestione dei rischi online

Come impostare il lavoro di commmunity management e customer care per la gestione dei rischi online

Se, nell’immaginario popolare, analisi = nerd (e tutto quello che ne consegue), allo stesso modo community management = Teletubbies.

Per il medesimo retaggio estetico e culturale, infatti, il community management viene ritenuto uno hobby per persone giovani e spensierate, che devono semplicemente distribuire qua e là Tante coccole e Ciao ciao ai follower con un linguaggio semplificato, lento e ripetitivo.

Nella pratica quotidiana, però, non solo questa tipologia di percepito è svilente del ruolo strategico che il community manager (più di chiunque altro) ha nel costruire una relazione umana, diretta e costante con utenti e clienti, ma è anche l’anticamera di vulnerabilità ed errori che non di rado scoprono il fianco alle più disparate minacce.

Affinché possa diventare uno strumento efficace sia in ottica di engagement e loyalty sia, nel nostro caso, in ottica di prevenzione e gestione dei rischi online, il community management va pianificato in modo scientifico. Va predisposto, cioè, un sistema di tracciamento che ci permetta di estrarne informazioni quantitative e qualitative aggregate nell’ottica (come per il web listening) di risalire ai comportamenti delle persone e a ciò che materialmente essi comportano e significano.

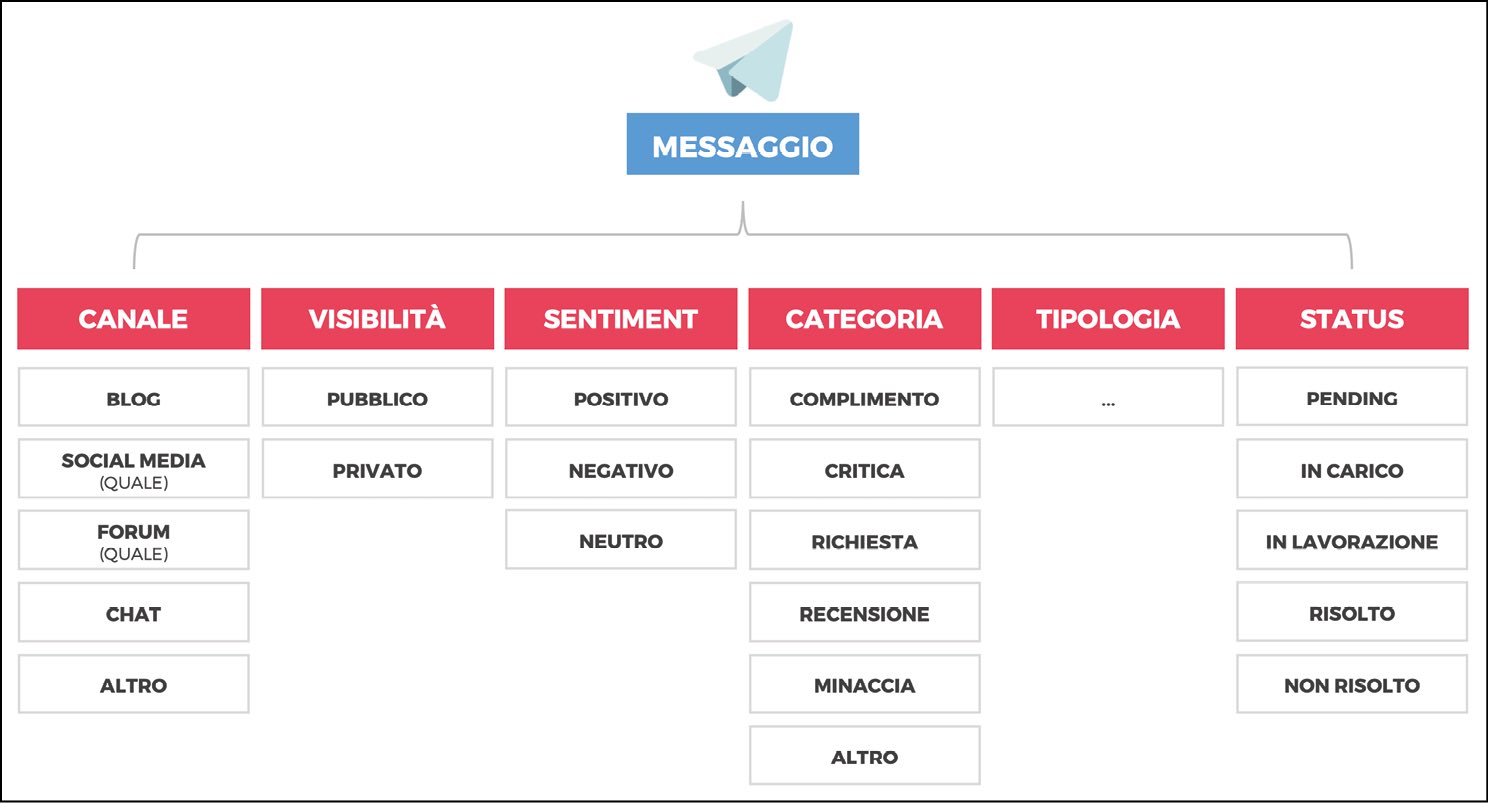

In questo senso, il primo passaggio obbligato è implementare una mappatura sinottica di tutte le potenziali categorie dei commenti che potrebbero arrivarci su ciascuno dei nostri canali digitali.

La mappatura delle diverse tipologie di commento per la gestione dei rischi online in un’attività di community management e/o di customer care.

Anzitutto, quindi, struttureremo un primo livello di categorie così articolato:

- complimento/critica;

- richiesta;

- recensione;

- minaccia;

- altro (= nessuna delle tipologie precedenti).

Dopodiché, per ciascuna categoria di primo livello, specificheremo un secondo livello di dettaglio che identifichi e disambigui la tipologia del commento in modo univoco.

- Complimento o critica: al brand; al prodotto; al servizio; all’assistenza; generici.

- Richiesta: di informazioni sui prodotti; di informazioni sui servizi; di assistenza tecnica; di assistenza commerciale; di assistenza legale; di assistenza finanziaria; di assistenza in materia di sicurezza e privacy.

- Recensione: positiva o negativa; su Play Store; su App Store; su Google; su Trustpilot; su Indeed; su Tripadvisor; su altre piattaforme.

- Minaccia; di abbandono; di boicottaggio; legale; di ritorsione; di morte; di suicidio (benché possa sembrare eccessivo spingersi così oltre, l’esperienza insegna che succede più spesso di quanto si pensi).

- Altro: emoji; offtopic; spam/troll; stalking; insulto; fake news; diffamazione/calunnia; pedofilia/pornografia/pedopornografia (idem).

Una volta completato il setup della mappatura, che può essere ulteriormente personalizzata in base alla nostra industry, al nostro posizionamento e/o alle nostre specifiche iniziative di comunicazione e marketing, non resta che taggare ogni singolo commento con le relative etichette di primo e secondo livello, utilizzando un tool digitale (per esempio Sprout Social, Hootsuite, Emplifi eccetera) o un normale foglio di calcolo.

Alcuni esempi di taggatura dei commenti per un’attività di gestione dei rischi online nel community management o nel customer care.

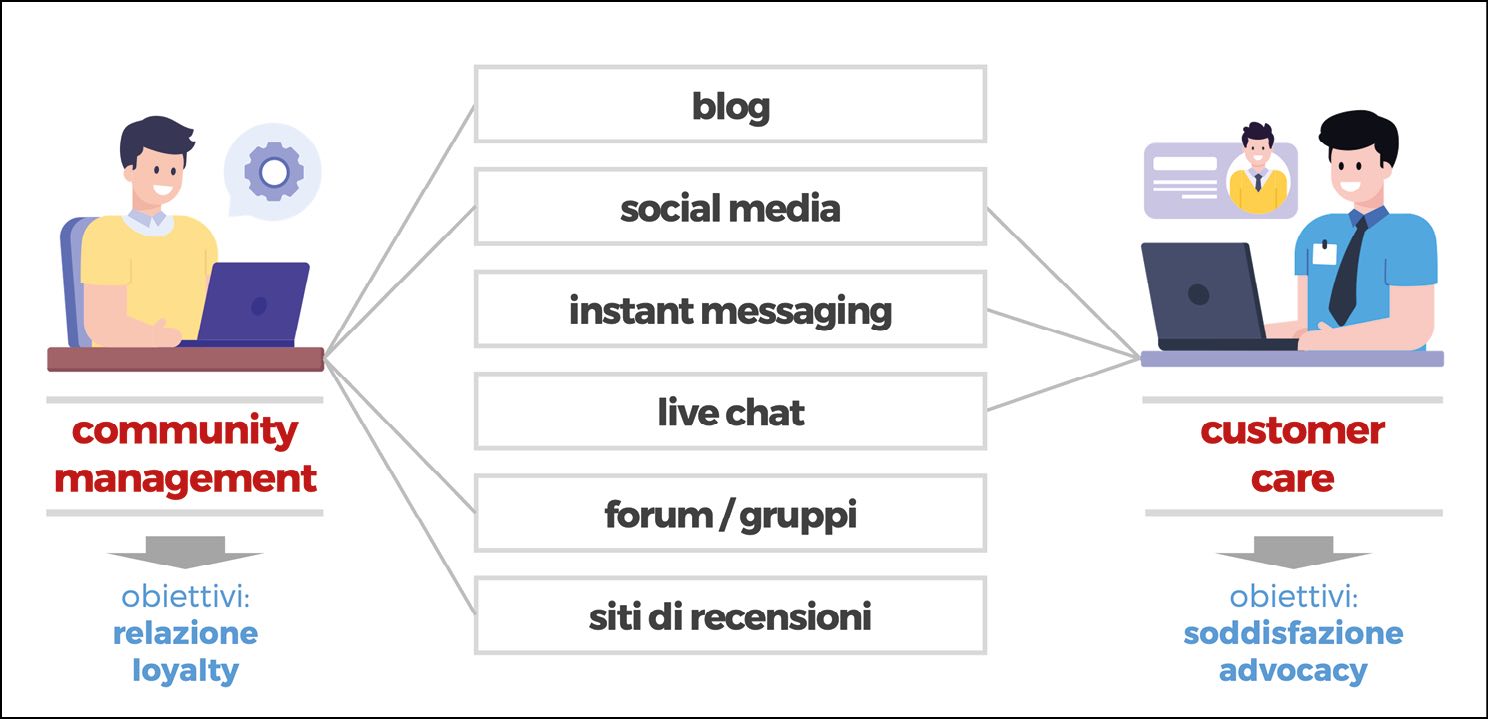

Concettualmente, questa mappatura è valida anche per tracciare un’attività di customer care, tanto più che agli occhi del proverbiale utente medio non c’è alcuna differenza tra quello e il community management (e, pertanto, a entrambi possono arrivare messaggi idealmente destinati all’altro) e che, soprattutto sui social media, i due servizi possono di fatto coincidere o convivere, pur nelle reciproche distinzioni di intenti e di obiettivi.

Le principali differenze di obiettivi e di canali per la gestione dei rischi online tra community management e customer care.

Quello che però, ai nostri occhi, sicuramente distingue in modo specifico la mappatura di un’attività di customer care da una di community management sono due categorie: la visibilità del messaggio (che può essere pubblico o privato, mentre un commento è sempre pubblico) e lo status di elaborazione della richiesta (che può essere pending, in carico, in lavorazione, risolto o non risolto), oltre alla classificazione del sentiment che ci è utile per quantificare e qualificare lo stato d’animo dei nostri clienti nel momento in cui ci chiedono assistenza.

In definitiva, quindi, la mappatura complessiva diventerà sostanzialmente come nella prossima figura.

La mappatura completa dei commenti e delle richieste degli utenti per un’attività di community management e/o di customer care digitale.

Per quanto oneroso appaia, indicizzare in questo modo tutti i commenti e/o le richieste che riceviamo è un investimento ad altissimo valore aggiunto, perché fornisce tutta una serie di KPI e di indicatori strategici che a) non saremmo in grado di estrarre in altro modo, e b) possono essere impugnati, oltre che per il community management e/o il customer care, anche per qualsiasi parallela attività di marketing o di comunicazione.

Perché investire nelle risorse umane per evitare rischi online dovuti a dipendenti ed ex dipendenti

Se il malcontento dei consumatori è tanto più critico quanto più è diffuso, il malcontento di dipendenti ed ex dipendenti può esserlo nondimeno anche quando è singolo e isolato. Questo perché, per sua natura, il racconto del mondo del lavoro è molto più facilmente modellabile, da parte degli utenti social e dei mass media, sui messaggi e i linguaggi propri del racconto di cronaca. Mentre dieci, cento, mille consumatori che hanno un problema con un prodotto o un servizio vengono generalmente percepiti dall’opinione pubblica come sfortunati, un employee che ha un problema con il suo capo, con i suoi colleghi o con la sua azienda viene generalmente percepito come vittima e le vittime (lo sappiamo molto bene) sono archetipi narrativi infinitamente più affascinanti degli sfortunati, quindi rappresentano rischi online consistenti.

A ciò va aggiunta la generale misconoscenza che molte imprese hanno dell’Employer Branding come strategia di comunicazione e marketing anziché come tattica di recruiting fine a sé stessa, che le porta a non investire né sull’engagement né sulla retention dei propri dipendenti.

Ogni dipendente o ex dipendente insoddisfatto, pertanto, è in sé un potenziale focolaio di crisi dal coefficiente di pericolosità tanto elevato quanto, abitualmente, sottostimato.

In primo luogo, perché potrebbe non essere né tracciato (molti HR, per policy personale o aziendale, decidono di non essere in contatto con i propri colleghi su altri canali al di fuori di LinkedIn) né tracciabile (chi utilizza Facebook e/o Instagram, per pubblicare contenuti che potrebbero non essere esattamente ortodossi, di solito tende a tenere il proprio profilo chiuso).

In secondo luogo, perché mette a nudo vulnerabilità di ogni genere, ciascuna delle quali ampiamente cavalcabile a livello mediatico: clima interno tossico, assenza di meritocrazia, promesse non mantenute di formazione e crescita, retribuzione ai limiti dell’indigenza, inadeguatezza della leadership, incongruenza tra pubbliche virtù e vizi privati, carenza di iniziative di welfare, mobbing, intolleranza razziale e/o sessuale, chiusura all’ascolto e/o al dialogo e quante altre ragioni per ritenere nocivo un luogo di lavoro possiamo esperire noi stessi, direttamente o indirettamente, giorno dopo giorno.

In terzo luogo, infine, perché in tempi molto brevi può causare danni capillari sia all’interno sia all’esterno dell’azienda, imponendo misure correttive sistemiche che, al contrario, richiedono poi tempi di pianificazione e di attuazione decisamente più lunghi.

Per farci un’idea eloquente dei termini nei quali dipendenti ed ex dipendenti parlano delle aziende in cui lavora(va)no fuori dai loro account personali sui social media, basta andare su Indeed e digitare il nome di un qualsiasi brand.

A parte il rating medio in sé, che, così come per Tripadvisor, ha valore perlopiù comparativo e competitivo per obiettivi mirati di talent attraction, è interessante andare a leggere in particolare le recensioni da una stella.

Rischi online: tre recensioni da 1 stella di tre aziende diverse su Indeed.

Ebbene, il quadro che ne emerge è spesso un pugno allo stomaco. Perché gli employee che, molti o pochi che siano, lamentano un ambiente malsano, fatto di ruffiani e gente falsa, con zero riconoscimenti e tanta responsabilità possono benissimo essere gli stessi con cui condividiamo l’ufficio e che mai immagineremmo capaci di un simile giudizio.

Un bias molto diffuso, da questo punto di vista, è credere che più un dipendente ci è fedele e più è soddisfatto, senza valutare l’ipotesi che stia cercando da sempre di andarsene senza esserci mai riuscito (con ciò che significa anche in termini di valore di mercato).

Un altro è cercare continue conferme all’idea di essere la migliore delle aziende possibili anziché esplorare rischi online dovuti a eventuali motivi di insofferenza, che potrebbero scoperchiare pentole che è meglio lasciare chiuse.

Fino al momento in cui a scoperchiarle sono direttamente gli employee, e allora è peggio.

Due focolai di crisi reputazionale innescati da dipendenti di Amazon (Repubblica.it).

Marzo 2021

Per la prima volta in Italia, i dipendenti di Amazon indicono uno sciopero di 24 ore e chiedono agli utenti di non acquistare nulla per tutta la durata dell’iniziativa.

La Repubblica, tra gli altri, riporta le testimonianze di alcuni di loro (con tanto di nomi e cognomi), da chi reclama turni più sostenibili e racconta di infermerie molto frequentate per dolori alle braccia, alla schiena, alle gambe e ai polsi, fino a chi contesta la ripetitività delle mansioni e denuncia che il potere è nelle mani di questi manager, ragazzi di 25-30 anni appena laureati, che a volte decidono di usarlo anche in modo intransigente e pericoloso.

Lo sciopero fa il giro del Web: dai quotidiani online ai blog e dai forum ai social media, rimbalza di monitor in monitor e di display in display. Ma a fare notizia non è tanto l’evento in sé, né il fatto che sia il primo di Amazon a livello nazionale. A fare notizia sono le parole dei dipendenti, che delineano uno scenario di estrema (in)sofferenza con cui è impossibile non empatizzare.

Così com’è un dipendente a fare notizia in Inghilterra solo qualche settimana più tardi.

Giugno 2021

Un’inchiesta di ITV News porta alla luce la pratica sommersa di Amazon UK di mandare al macero milioni di articoli invenduti, tra cui elettrodomestici e prodotti tecnologici nuovi e ancora imballati. Le prove arrivano dal cellulare di un lavoratore, che le filma per tre mesi consecutivi e rilascia un’intervista (coperta dall’anonimato) in cui spiega nel dettaglio ciò di cui è stato testimone. L’azienda si difende sostenendo di donarli in beneficenza, ma i numeri e le telecamere dimostrano il contrario e l’hashtag #AmazonWaste diventa il grido di battaglia di migliaia di utenti (e di altri dipendenti) che, per tutta l’estate, pubblicano tweet sull’impatto ambientale degli imballaggi e della logistica di Amazon.

I focolai di crisi innescati dai dipendenti di Amazon, ovviamente, non sono che la punta di un iceberg.

Nell’ottobre 2016, a finire con le spalle al muro era stata Foodora.

Una cinquantina di runner di Torino (quasi tutti under 30 e studenti, riportano i media) proclamano uno stato di agitazione a causa dello stipendio da fame che si cela dietro i nostri sorrisi, i nostri ‘grazie’ e i nostri ‘buona cena, arrivederci’: 2 euro e 70 a consegna, con le spese per bicicletta e smartphone a loro carico.

Quelli di Foodora, in realtà, non sono veri e propri dipendenti: sono collaboratori esterni inquadrati come liberi professionisti. Ma, recriminano, costretti a sottostare in tutto e per tutto alle regole dell’azienda.

Dentro e fuori dai social media scoppia immediata la crisi, che non coinvolge soltanto Foodora ma si allarga all’intera categoria merceologica del food delivery come modello negativo per eccellenza della crescente sharing economy.

La crisi reputazionale innescata dai rider di Foodora nel 2016 (La Stampa, Gambero Rosso, il Fatto Quotidiano).

La risposta dell’azienda non fa che gettare benzina sul fuoco:

L’occupazione per Foodora deve essere un secondo-terzo lavoro. Non un primo. Per chi vuole guadagnare un piccolo stipendio e ha la passione della bicicletta. Non un lavoro per sbarcare il lunario.

Due promoter, accusate dalla startup di avere solidarizzato con i rider, vengono licenziate bloccando loro l’accesso all’applicazione.

Dopo alcuni giorni di hype in Rete, il caso Foodora finisce in Parlamento. Il deputato SEL Giovanni Paglia presenta un’interrogazione all’allora Ministro del Lavoro Giuliano Poletti che, per tutta risposta, commenta:

Se la soluzione prevista dall’azienda si basa sull’idea del ‘ti piace andare in bicicletta’, vuol dire che abbiamo un bel problema da affrontare.

L’anno successivo, sei ex rider di Torino portano il brand in tribunale per essere stati licenziati a seguito dell’adesione alle proteste del 2016. La causa si chiude a gennaio 2020, quando la Cassazione respinge il ricorso di Foodora contro la prima sentenza della Corte d’Appello nel gennaio 2019 e conferma che i rider debbano godere dei diritti e delle tutele dei lavoratori subordinati anche se sono collaboratori.

Per la cronaca: Foodora decide di abbandonare il mercato italiano nell’estate 2018 per insufficienza di profitti e viene rilevata da Glovo. Nel febbraio 2021, Glovo, Deliveroo, Just Eat e Uber Eats vengono sanzionate dalla Procura di Milano per 733 milioni di euro e obbligate ad assumere circa 60 mila lavoratori al termine di un’indagine che porta alla luce violazioni reiterate alla sicurezza dei rider, inclusa la gestione algoritmica del loro ingaggio. A tale riguardo, nel luglio 2021 il Garante per la Privacy impone alla piattaforma Foodinho, controllata da Glovo, una multa di 2,6 milioni di euro e la modifica del sistema di trattamento dei dati dei propri runner per evitare discriminazioni razziali nella modalità di assegnazione degli ordini.

Tutto partendo dalla protesta di una cinquantina di runner a Torino nel 2016.

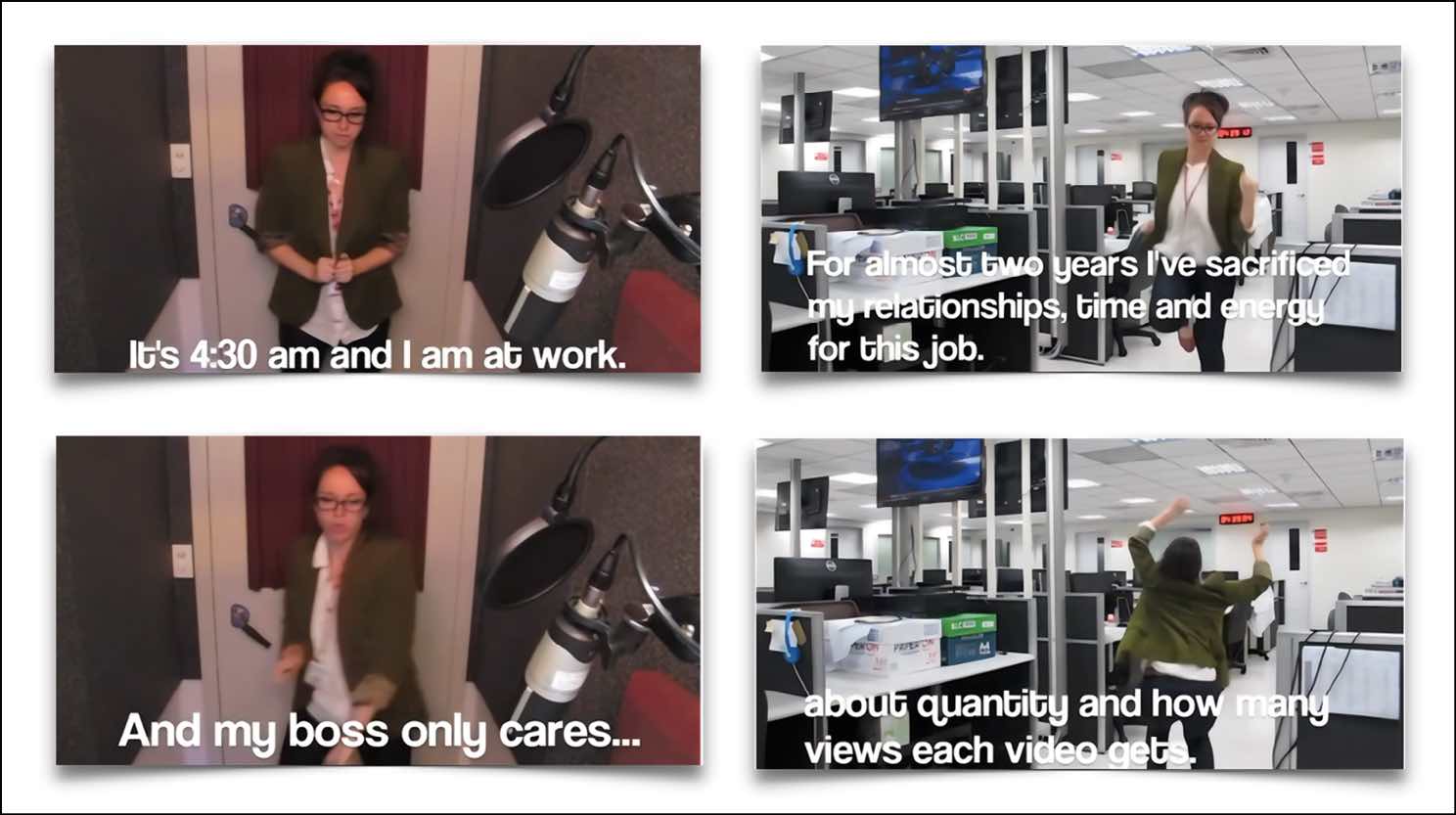

Al confronto, la crisi innescata da Marina Shifrin contro la Next Media Animation sembra quasi l’episodio di una sit-com.

Autunno 2013

Di Employer Branding si parla ancora poco ma si parla tantissimo di video virali su YouTube. In uno di questi, che fa letteralmente il giro del mondo, una ragazza balla in ufficio sulle note di Gone di Kanye West. Sono le 4:30 del mattino e la storia che leggiamo nel testo in sovraimpressione è quella di molti professionisti che fanno il suo stesso lavoro (content editor per una società di produzione video):

Per oltre due anni ho sacrificato le mie relazioni, il mio tempo e le mie energie per questo posto, e al mio capo interessano solo la quantità e il numero di visualizzazioni di ciascun video. Così ho deciso di fare UN video per conto mio per concentrarmi sul contenuto anziché preoccuparmi delle views. Oh, e anche per far sapere al mio capo che mi licenzio.

Rischi online: la crisi reputazionale innescata da Marina Shifrin contro Next Media Animation nell’autunno 2013.

Il video è ancora online, nella versione originale, sul canale personale di Marina Shifrin e conta oltre 19 milioni di visualizzazioni, la maggior parte delle quali, circa 12 milioni e mezzo, collezionate nel giro di quei pochi giorni in cui tutte le testate giornalistiche, i blog e i social media del pianeta la erigono a paladina universale dei lavoratori sfruttati in nome del profitto e delle donne che hanno il coraggio di ribellarsi al sistema patriarcale.

La provocazione di Marina Shifrin.

Messa alla gogna su scala globale, Next Media Animation risponde con una video-parodia in cui replica punto per punto e chiude annunciando che Stiamo assumendo, con tanto di indirizzo mail a cui inviare il curriculum per sostituire Marina.

La risposta di Next Media Animation.

Naturalmente, dietrologie e teorie complottiste si sprecano: è tutto finto, è solo pubblicità, è una campagna di recruiting. Certo è che, se vogliamo accreditare LinkedIn come fonte più attendibile per sapere come è andata a finire col senno di poi, è andata a finire che Marina Shifrin ha davvero interrotto il suo rapporto di lavoro con Next Media Animation nell’ottobre 2013 e, da allora, ha lavorato per Condé Nast, Comedy Central, Huffington Post, Hulu, Amazon Prime e New York Times. Next Media Animation, poi diventata Next Animation Studio, ha poco più di 3.300 follower, non pubblica contenuti dal 2020 e al momento non sta assumendo (data di rilevamento: giugno 2022).

Nella loro profonda diversità, i casi di Amazon, Foodora e Marina Shifrin offrono uno stesso spaccato di come il Web tende a reagire di fronte alle controversie che nascono tra lavoratori e aziende e di come i rischi online possano condizionare anche gli eventi nel mondo fisico.

Non sono casi estremi di rischi online

Che un dipendente filmi e diffonda i nostri scheletri nell’armadio non è un rischio che corriamo solo se mandiamo al macero migliaia di prodotti invenduti. Che alcuni collaboratori protestino perché non vengono riconosciuti loro diritti e tutele non è un rischio che corriamo solo se li paghiamo 2 euro e 70 a consegna e il resto ce lo mette la passione per la bicicletta. Che un dipendente pubblichi sui social un video con le sue dimissioni non è un rischio che corriamo solo se lavora di notte venendo valutato sul numero di visualizzazioni di un contenuto anziché sulla sua qualità.

Magari sono rischi online cui non abbiamo mai pensato; magari ci abbiamo pensato senza fasciarci troppo la testa; magari abbiamo letto le nostre recensioni negative su Indeed e ci siamo convinti che fossero poche e dei soliti malfidenti, ma la verità è che, per il benessere di tutti, dovremmo iniziare a investire più tempo, più risorse e più qualità nel dare reale valore alle nostre risorse umane.

Leggi anche: Crisis Management: che cos’è, come funziona

Da chi è composto un team di gestione dei rischi online

In base a ciò che ci dicono le statistiche, il nostro è uno dei Paesi più superstiziosi d’Europa. Per contro, in base a ciò che ci dice l’Edelman Trust Barometer 2022, oltre il 70 percento degli italiani si fida dei suoi colleghi di lavoro.

Riportando questi dati allo specifico ambito di un conflitto online, potremmo virtualmente concludere che, se dovessimo essere noi a preoccuparci di prevenirlo, forse vivremmo nell’incubo di portare sfortuna; se, invece, fosse qualcuno che lavora con noi, godrebbe del nostro credito incondizionato. Il che, per quanto bizzarra, è comunque una logica funzionale alla causa.

Tutto sta, effettivamente, nel capire chi deve fare che cosa. Che, nella pur ricca letteratura di settore, è sempre l’aspetto che rimane generalmente più oscuro. Perché d’accordo la problematizzazione, d’accordo la fenomenologia e d’accordo la diagnostica ma alla fine, esattamente, quante e quali risorse servono per gestire una crisi? Come vanno selezionate, ingaggiate, guidate e coordinate? E che tipo di effort devono profondere in questa attività rispetto alle altre che quotidianamente ne saturano il progress?

Tutti insieme appassionatamente

Quando si parla di prevenire e/o di contrastare un conflitto sui canali digitali, l’approccio accademico tradizionale si concentra prevalentemente sul che cosa, enunciando, in maniera più o meno tecnica, quali sono le attività da svolgere in risposta a una minaccia potenziale o contingente.

Questo approccio, concettualmente non sbagliato, dal punto di vista operativo lascia però scoperte tre grandi incognite: chi, come e perché. Le quali, quando poi ci si trova fisicamente in una situazione di effettiva necessità, si rivelano essere sempre prioritarie rispetto al che cosa.

L’urgenza primaria di qualunque azienda in una situazione critica, infatti, è letteralmente chi chiamare e in che ordine. Il CEO o l’ufficio legale? Il marketing manager o le PR? La Polizia o il Pronto Soccorso?

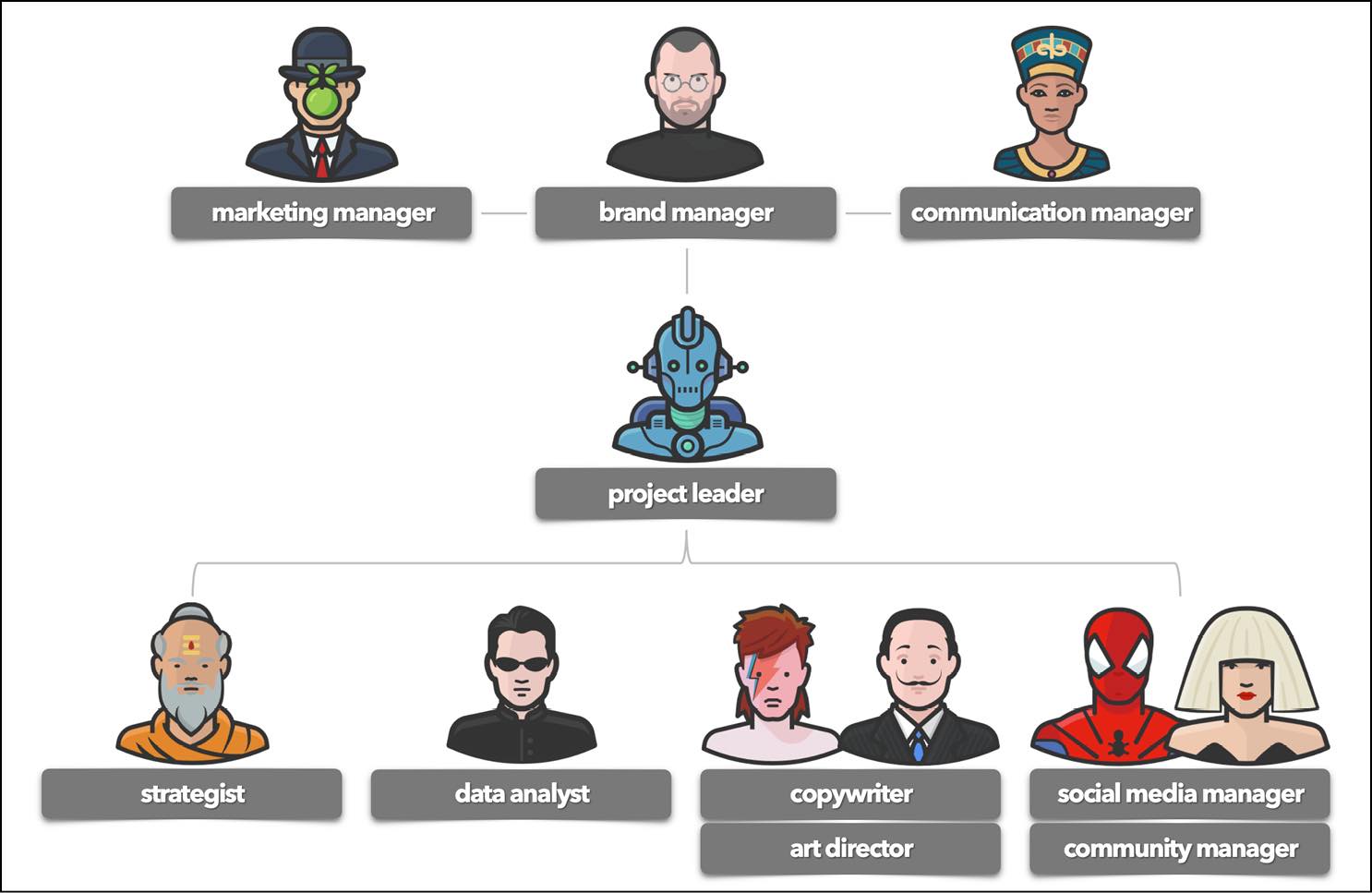

Predisporre e organizzare in anticipo un team dedicato di gestione dei rischi online è di importanza vitale per metterci in condizione di intervenire con la massima tempestività e con la massima probabilità di successo. A tale scopo, le figure che idealmente dovrebbero fare parte del team sono almeno dieci:

- marketing manager (o ruolo equivalente a seconda dei job title);

- brand manager (o ruolo equivalente a seconda dei job title);

- communication manager (o ruolo equivalente a seconda dei job title);

- project leader;

- strategist (senior);

- data analyst (o ruolo equivalente a seconda dei job title);

- copywriter (o un content manager a seconda dei job title);

- art director (senior);

- social media manager (senior);

- community manager (o moderatore a seconda dei job title).

Le risorse necessarie in un team di di gestione dei rischi online.

A queste devono comunque essere aggiunte quelle che, pur non facendo parte del team in modo permanente, rientrano però all’interno del flusso esecutivo in tutte le circostanze in cui siano necessarie responsabilità e/o competenze specializzate. Ovvero:

- HR director (o ruolo equivalente a seconda dei job title);

- public relations;

- developer (e/o UX designer a seconda dei casi);

- customer service;

- ufficio legale.

Va da sé che, sulla carta, si tratta di un modello teoricamente sostenibile solo da brand di grandi dimensioni supportati, a loro volta, da agenzie di comunicazione altrettanto grandi.

Tuttavia, la maggiore vulnerabilità che ciò comporta a micro, piccole e medie imprese (e singoli personaggi pubblici o politici) è perlopiù apparente: al netto del fattore di scala, spesso le grandi società sono penalizzate da flussi burocraticamente rigidi, mancanza di integrazione interna e un’elevata frammentazione delle responsabilità; viceversa, società più piccole riescono a sopperire alle limitazioni di organico con una flessibilità superiore, un clima più coeso e una leadership meno granulare.

Proprio su questo punto, infatti, molte aziende si scontrano con strutture gerarchiche in cui i ruoli e i riporti sono distribuiti secondo logiche dispersive e non armoniche (per esempio, la comunicazione corporate in capo al Brand, la comunicazione esterna in capo al Marketing e la comunicazione interna in capo alle HR; la comunicazione corporate in capo alla Comunicazione e la comunicazione digital e social in capo al Marketing; la comunicazione digital in capo alla Comunicazione e la comunicazione social in capo al Marketing, o viceversa, e così via), laddove entità più compatte hanno organigrammi più coesivi o comunque, al bisogno, rimodulabili. Vedremo, infatti, che anche un team più ristretto può essere perfettamente in grado di assolvere agli stessi obiettivi, purché disponga di tutte le expertise necessarie sulle quali, purtroppo, non c’è margine di deroga.

Come arrivare ultimo a Sanremo e impostare una contronarrazione di successo

Che cosa può esserci di più critico, per un artista, che arrivare ultimo nel Festival di Sanremo più visto degli ultimi 25 anni?

Ma non solo arrivare semplicemente (si fa per dire) ultimo: arrivare ultimo e diventare sinonimo di stonatura, di Ma questo da dove esce? e di Canto meglio io al karaoke.

D’accordo: ogni anno ci viene ricordato, e soprattutto viene ricordato a chi tocca la triste sorte di occupare quella posizione in classifica, che anche per Vasco Rossi e Zucchero il Festival non sia stato un grande trionfo. Però non erano i tempi del conflitto aumentato. Non erano i tempi del pubblico ludibrio e del boicottaggio sui social. Non erano i tempi dei 60 milioni di allenatori, virologi, critici musicali e produttori discografici.

Ebbene, nel Festival di Sanremo più visto degli ultimi 25 anni, quello del 2022, ad arrivare ultimo è tale Tananai. Tale sia perché il suo pseudonimo suona piuttosto bizzarro a chi non conosce i dialetti del Nord Italia (tananai è un termine popolare che, a seconda della regione, significa baccano, confusione, oggetto inutile, piccola peste o persona sciocca e sprovveduta), sia perché la stragrande maggioranza degli spettatori del Festival non lo ha mai né visto né sentito. Qualcuno sì, lo ha conosciuto a Sanremo Giovani un paio di mesi prima; qualcun altro se lo ricorda quando faceva il dj con il nickname Not for Us (aveva partecipato alla seconda edizione del talent show Top DJ su Sky Uno); qualcuno fa già parte del suo fandom sui social media, ma insomma: poca cosa rispetto ai personaggi ultra-mainstream che popolano la line-up del Festival.

All’Ariston, Tananai presenta un brano che, sin dal titolo (Sesso occasionale), non sembra propriamente scritto per attirarsi i favori del pubblico.

Il vero problema, però, è l’interpretazione. Di tutte le sue esibizioni, infatti, non ce n’è una che riesca a salvarsi dalle peggiori stroncature.

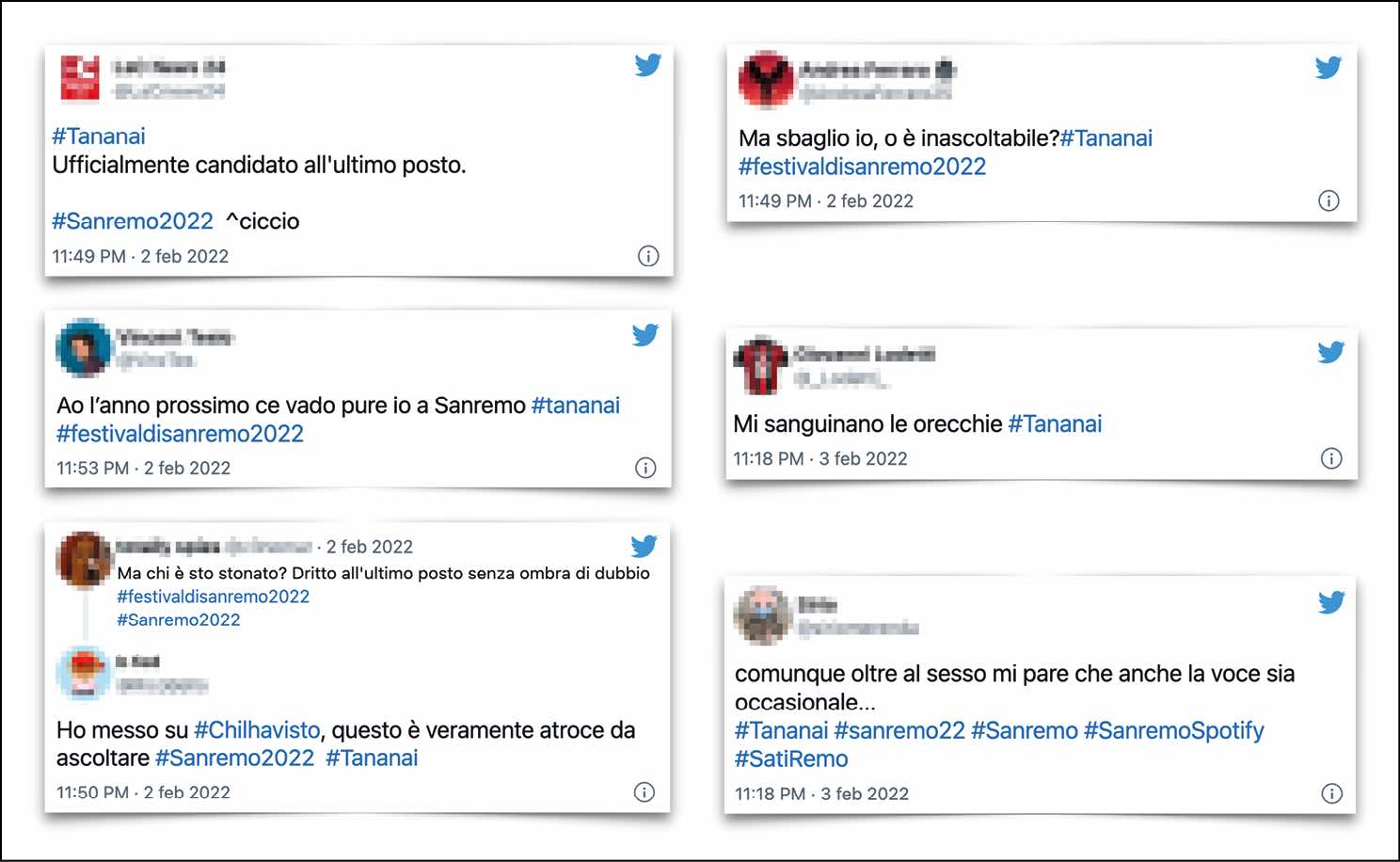

Alcuni tweet di commento alle esibizioni di Tananai al Festival di Sanremo 2022.

La Sala Stampa lo bistratta, la Giuria Demoscopica non lo considera nemmeno e il televoto non sale mai oltre lo zerovirgola percento.

Fino all’ineluttabile proclamazione di domenica 6 febbraio all’una del mattino: Tananai, Sesso occasionale, venticinquesimo posto (su 25 artisti in gara). Con 10 milioni di italiani davanti allo schermo in quel momento e gli altri 49 che lo sapranno al loro risveglio, di lì a qualche ora.

Ed è qui che inizia la contronarrazione. O meglio: inizia proprio un altro film.

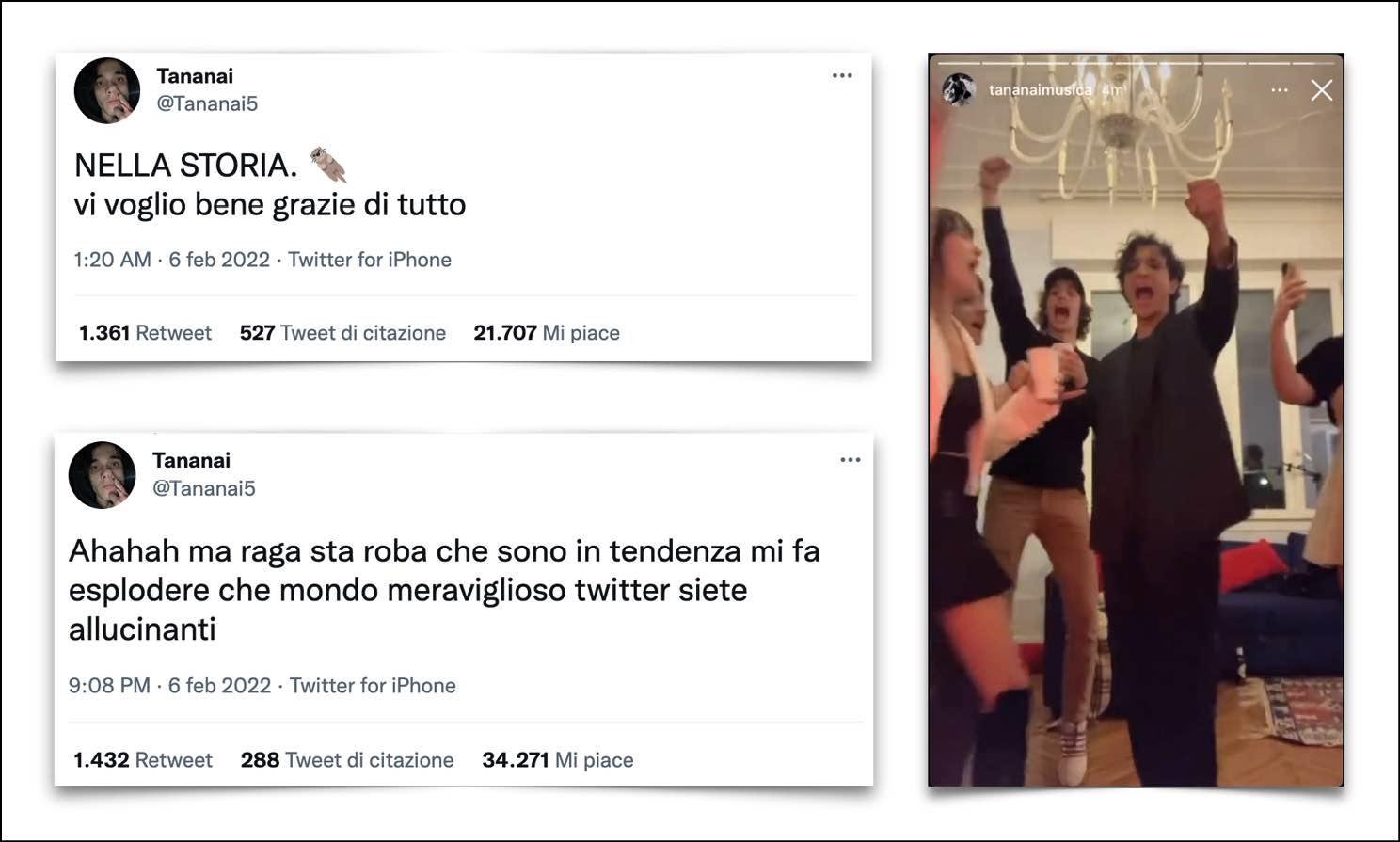

Su Twitter e su Instagram, infatti, Tananai pubblica un video con la sua reazione in tempo reale a quanto sta accadendo sul palco. Che è una reazione un po’ diversa da La verità è che non avete mai visto una cosa simile di Chiara Nasti.

Le reazioni di Tananai alla proclamazione del suo ultimo posto al Festival di Sanremo 2022 e, l’indomani mattina, quando entra tra i topic di tendenza su Twitter.

La clip con i festeggiamenti da curva sud insieme allo staff e il tweet NELLA STORIA. vi voglio bene grazie di tutto iniziano a creare da subito uno hype vorticoso.

Il giovanotto che in quattro serate non ha preso una nota si rivela tutt’altro che l’ennesimo aspirante John Lennon che siamo soliti veder tirare pugni al mondo per non essere stato capito dal popolo bue. La sua attitudine (autenticamente) goliardica da best friend forever del liceo che non si prende sul serio ribalta il risultato come nemmeno il voto di Alessandro Borghese a Quattro Ristoranti, e lo fa vedere a tutti sotto una nuova luce.

Non è più il carneade inetto, è l’ambasciatore di chiunque ci sia rimasto sotto ma il mondo va avanti lo stesso.

È il nuovo Una risata vi seppellirà.

E lui stesso inizia a prenderci gusto, cavalcando il trend con un esilarante storytelling per partecipare all’Eurovision Song Contest di Torino.

I tweet di Tananai per cercare di partecipare all’Eurovision Song Contest.

È fatta.

Da ultimo al Festival di Sanremo perché Questo è veramente atroce da ascoltare a candidato ideale per l’Eurovision di mezza Europa.

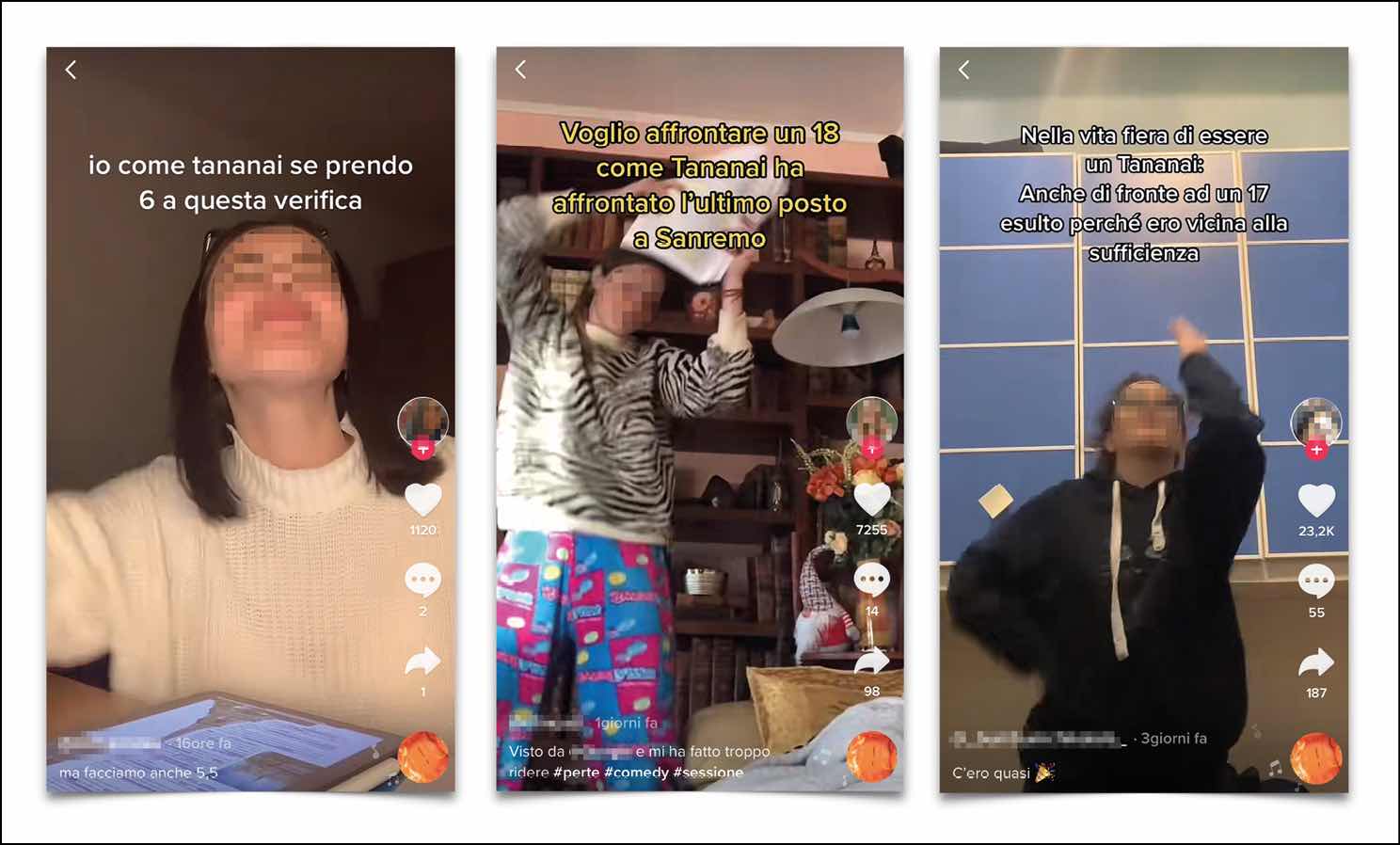

Da Mi sanguinano le orecchie a Io come Tananai se prendo 6 a questa verifica.

Da loser a leader. Di un’intera generazione.

Alcuni video su TikTok di utenti che si ispirano a Tananai per affrontare le disavventure a scuola.

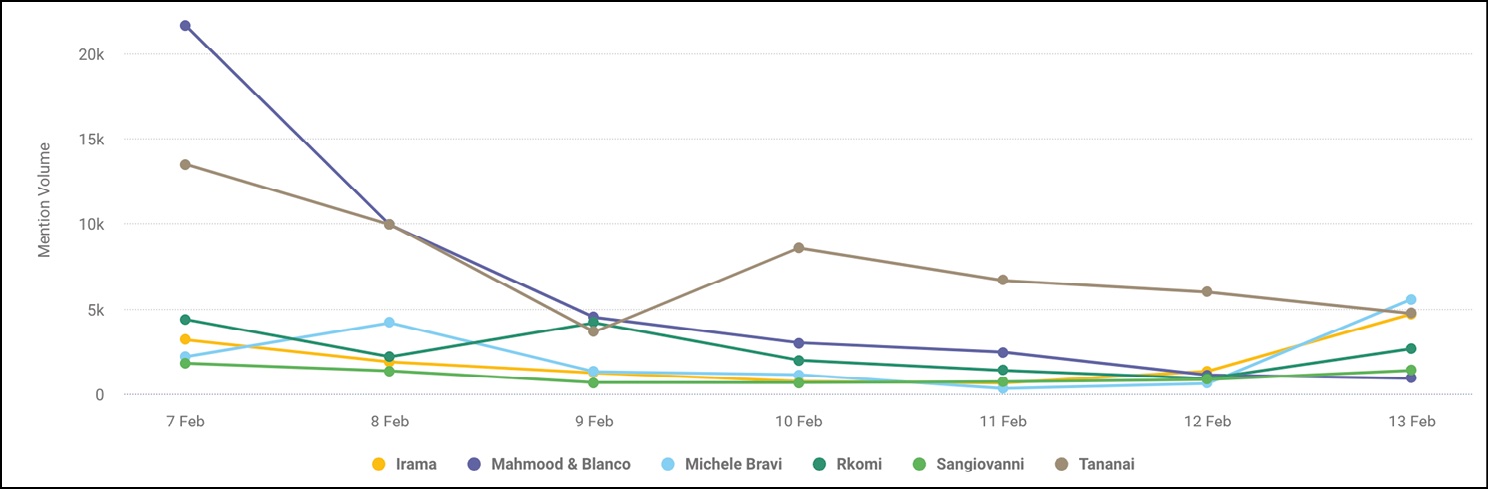

I dati di ascolto della Rete nella settimana post-Festival certificano che da lunedì 7 a sabato 13 febbraio, Tananai risulta l’artista in gara più conversato in assoluto, con ben 52.863 menzioni contro le 43.405 di Mahmood e Blanco:

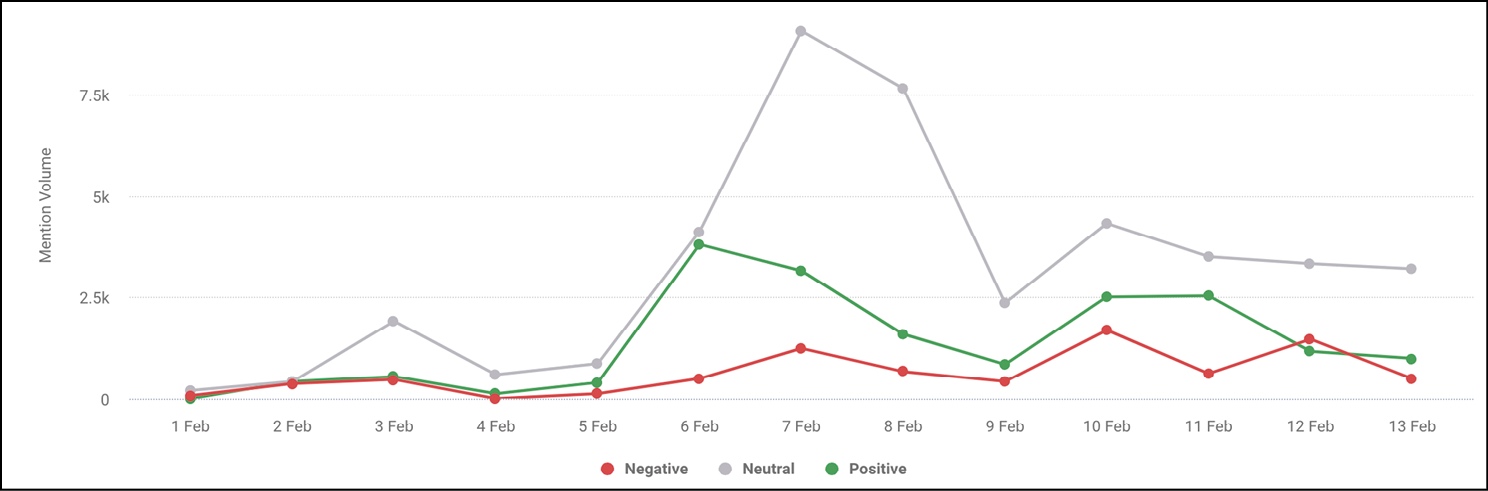

L’andamento delle conversazioni online su Tananai nella settimana post-Sanremo comparato a quello dei cinque Big più menzionati durante la settimana del Festival (Dentsu Creative-Brandwatch).

E non è solo una questione di numeri, ma anche di sentiment. Non è solo purché se ne parli, è proprio che se ne parla bene.

L’oscillazione del sentiment delle conversazioni su Tananai nelle due settimane durante e dopo il Festival di Sanremo (Dentsu Creative-Brandwatch).

Escludendo i contenuti di pura cronaca a sentiment neutro, infatti, nella settimana seguente il Festival le menzioni positive subiscono un’impennata e superano di gran lunga quelle negative (24 percento contro 13 percento; fonte: Dentsu Creative-Brandwatch).

È tutto surreale? È tutto vero.

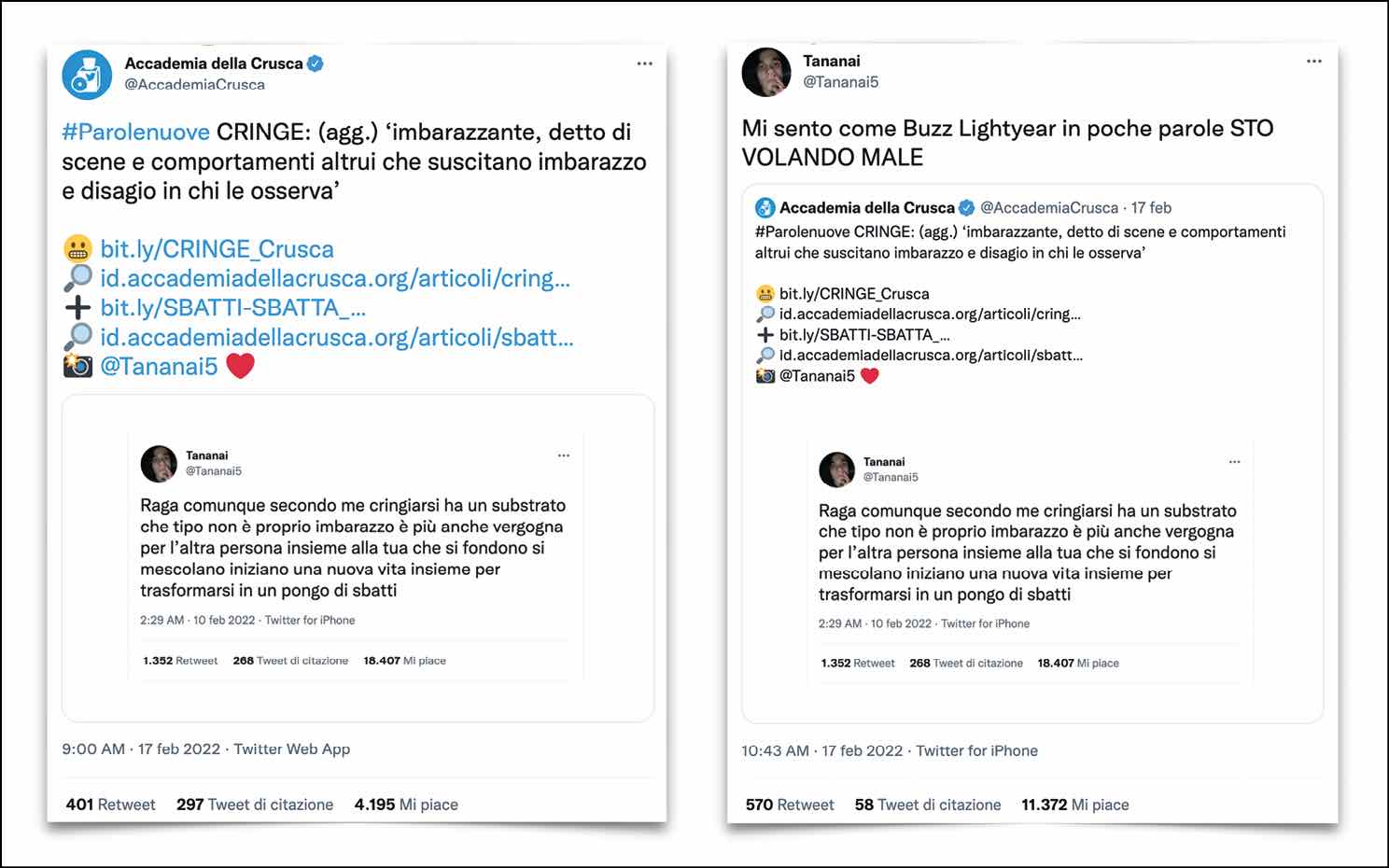

Compreso il fatto che Tananai venga citato, con tanto di cuore, perfino dall’Accademia della Crusca.

La menzione a Tananai da parte dell’Accademia della Crusca che sdogana il termine “cringe” nella lingua italiana.

Si potrà obiettare: ok, ma a parte il buzz sui social media quali benefici concreti ha portato a Tananai questo genere di contronarrazione?

È presto detto.

L’impatto della contronarrazione di Tananai sui suoi risultati di streaming e di vendita.

Oltre 27,5 milioni di streaming di Sesso occasionale su Spotify al primo luglio 2022 con disco di platino per le copie vendute e concerti sold-out a pochi minuti dall’inizio delle prevendite con moltiplicazione delle date (e recensioni più che positive da parte di chi ci è andato).

Inoltre, fenomeno del tutto inedito, anche 43,3 milioni di streaming di Baby goddamn, canzone uscita esattamente un anno prima e passata pressoché inosservata fino al Festival, salvo esserne rilanciata subito dopo e avere addirittura più successo del singolo sanremese. Chi altri, tra i Big arrivati ultimi a Sanremo, può vantare un simile boom di popolarità nei mesi immediatamente successivi all’evento?

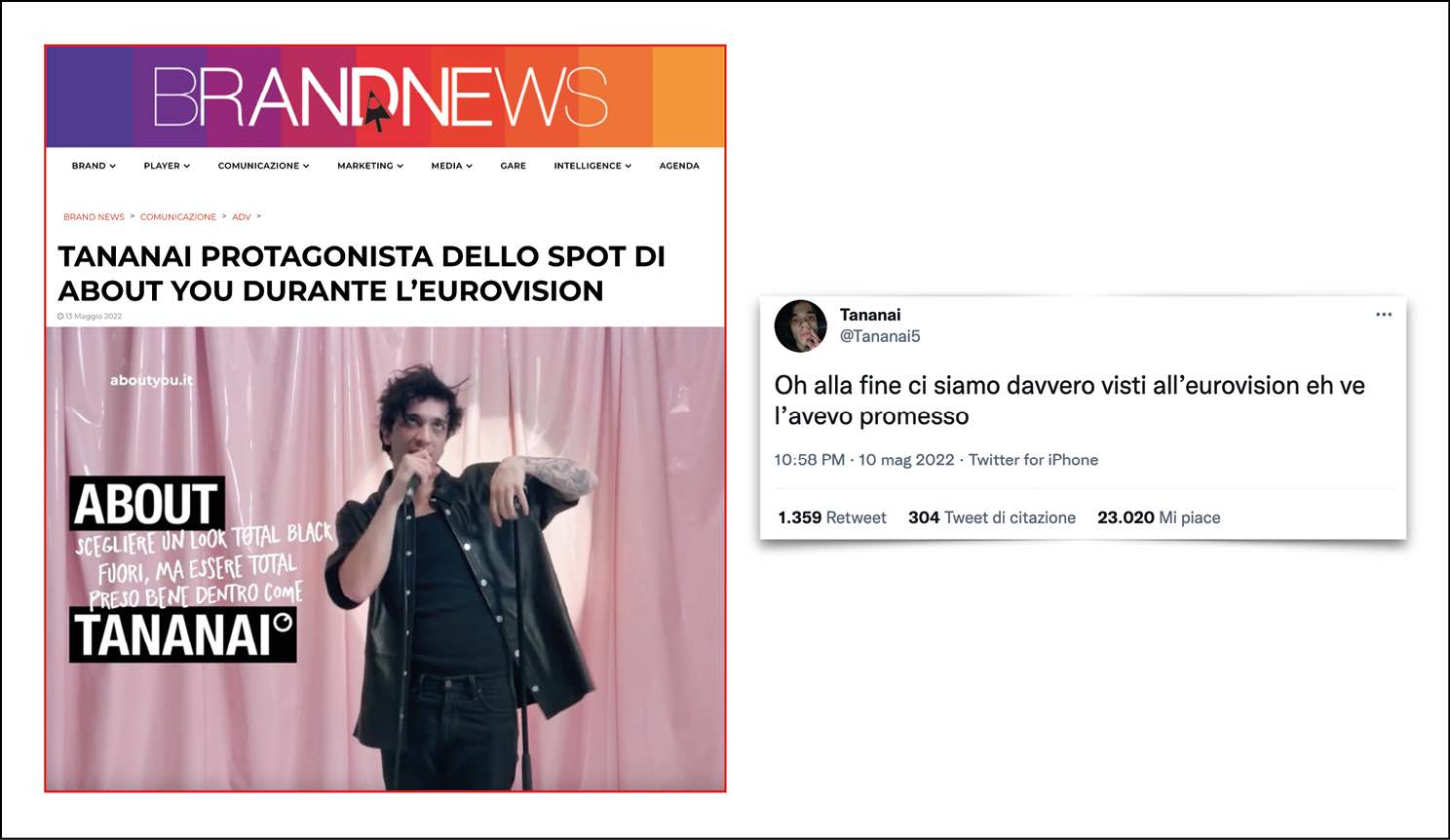

Si potrà obiettare: ok, ma il suo obiettivo era andare all’Eurovision Song Contest e alla fine non ci è andato.

Fuochino.

Il comunicato stampa e il tweet relativi allo spot di Tananai per About You andato in onda durante l’Eurovision Song Contest di Torino.

Che cosa possiamo (e dobbiamo) imparare

Nella sua indubbia stravaganza, il fenomeno Tananai è uno dei casi più interessanti di contronarrazione personale legati a un episodio di crisi online. Crisi innescata da un fattore scatenante potenzialmente più dannoso, per un artista, di qualsiasi shitstorm di odio e/o di intolleranza: arrivare ultimo in una rassegna canora di enorme visibilità mediatica.

Tananai non è diventato Pavarotti da un momento all’altro, né si è comprato dei follower per millantare il supporto di qualche migliaio di utenti finti, e neppure ha dato fondo ai tipici cliché della manipolazione passivo-aggressiva per accattivarsi un etto e mezzo di pietas coatta. Si è limitato, ed era sicuramente l’opzione meno scontata di tutte, ad accettare serenamente di avere sbagliato e a comunicarlo con la massima schiettezza e trasparenza possibile.

Ha disinnescato a tal punto l’epic fail delle sue performance da rendere ininfluente, da lì in avanti, che sapesse cantare o meno. E mentre tutti i brand e (quasi) tutti i personaggi pubblici sul mercato ritengono erroneamente che aspirazionale sia sempre e soltanto chi alza l’asticella verso l’Infinito e oltre, lui ha reso aspirazionale la sua capacità di incassare la sconfitta con onore.

È il trionfo dell’aurea mediocritas? È qualcosa che un altro artista o, magari, un’azienda non potrebbe mai replicare?

No. È il trionfo dell’umiltà di accettare costruttivamente le proprie imperfezioni, che qualsiasi azienda e qualsiasi altro artista dovrebbe sempre saper replicare, in condizioni di crisi o meno.

Come definire una strategia di contenuto per la gestione dei rischi online

Prima, durante e/o subito dopo lo scoppio di un conflitto online, l’intero piano di azione ruota intorno a un unico messaggio chiave: Siamo coscienti dei nostri gap / dei nostri errori e ci impegneremo a fare meglio.

Una volta scongiurati i rischi online a breve termine, però, occorre proiettarsi sul dopo.

E implementare, a medio e lungo termine, una strategia che non sia più unicamente preventiva o correttiva, ma che sia prima di tutto evolutiva. Che racconti una nuova storia, anche laddove fosse necessario ripartire da zero. Che dia un seguito effettivo e concreto a quel ci impegneremo a fare meglio e ne testimoni in modo autentico e trasparente il come e il quanto.

Fondamento essenziale della nuova storia, in quest’ottica, sono proprio i nostri valori.

Se la crisi li ha, in qualche forma; smentiti o traditi, devono essere necessariamente ripensati; in caso contrario, devono essere necessariamente riaffermati.

Nella prima ipotesi, le situazioni che potrebbero verificarsi con maggiore frequenza sono quelle indicate nella tabella seguente.

Valori e fattori critici inficianti.

| Valore | Fattori critici inficianti |

|---|---|

| Attenzione al Cliente | Inefficienza del customer care; truffe |

| Eccellenza | Difetti o errori di qualunque genere |

| Etica | Scandali di qualunque genere; corruzione; truffe; procedimenti penali; mobbing; tossicità del clima aziendale |

| Famiglia | Scandali sessuali; dichiarazioni patriarcali/omofobe/misogine; conflitti interni; |

| Inclusività | Dichiarazioni omofobe/misogine/razziste/xenofobe; hate speech |

| Integrità | Corruzione; scandali economici o finanziari; truffe; procedimenti penali |

| Italianità | Esternalizzazione della produzione/delle materie prime/della ragione sociale; evasione fiscale |

| Persone | Inefficienza del customer care; mobbing; tossicità del clima aziendale; diffamazioni e calunnie |

| Qualità | Difetti o errori di produzione; mediocrità delle materie prime/dei prodotti/dei manufatti |

| Rispetto | Mobbing; tossicità del clima aziendale; diffamazioni e calunnie; hate speech |

| Sicurezza | Incidenti |

| Sostenibilità | Scandali energetici o ambientali |

| Talento | Inadeguatezza/incompetenza della leadership; scandali legati a nepotismo o raccomandazioni; assenza di meritocrazia |

Di fronte a una o più eventualità simili, le ipotesi percorribili sono sostanzialmente due:

- riabilitare agli occhi delle persone i valori che abbiamo tradito, sapendo che ciò richiederà uno sforzo sensibile di ricostruzione della loro fiducia;

- sovrascriverli con nuovi valori, sapendo che ciò richiederà uno sforzo sensibile di riposizionamento del nostro brand.

In questo, a parità di sforzo, non esiste un’opzione necessariamente giusta o sbagliata: a guidare dev’essere (oltre alla tipologia e alla patologia del danno subìto) la valutazione delle risorse che abbiamo a disposizione e, soprattutto, la visione del futuro che vogliamo modellare.

Qualora optassimo per la seconda strada, tuttavia, una buona pratica potrebbe essere quella di investire su valori che, per loro natura, siano fisiologicamente meno esposti alle minacce di un conflitto: l’Ambizione; il Coraggio; la Crescita; la Curiosità; la Determinazione; l’Entusiasmo; l’Esperienza; l’Orgoglio; la Passione; la Responsabilità; la Sensibilità. Valori non meno fertili o evocativi di quelli di cui sopra ma, inspiegabilmente, poco utilizzati nell’attuale comunicazione d’impresa.

Il che, in un’ottica di eventuale riposizionamento, diventa anche un innegabile vantaggio competitivo.

I messaggi chiave

(Ri)definiti i nostri valori, lo step successivo è concettualizzarli in una serie di statement che li esprimano e li consolidino in tutte le nostre attività di comunicazione (dalle interviste delle spokespeople ai social media e dalle campagne adv alle newsletter interne) radicandoli distintivamente nel percepito degli utenti.

Questi statement, in gergo tecnico, prendono il nome di messaggi chiave.

Verbalizzare i messaggi chiave, in tal senso, non è un esercizio di scrittura creativa: è un processo strategico a tutti gli effetti, da cui dipende gran parte della reputazione che saremo in grado di (ri)costruire a seguito di un conflitto. Oltre che una diretta derivazione dei nostri valori, infatti, dovranno essere una diretta derivazione anche dell’insegnamento che abbiamo tratto dalla crisi e della missione che ci prefiggiamo di portare avanti, da questo momento in poi, per il nostro bene e per quello dei nostri consumatori, dei nostri stakeholder e dell’intera popolazione.

Requisito indispensabile affinché un messaggio chiave venga compreso ed elaborato dal pubblico nel modo corretto è che sia:

- semplice e immediatamente intellegibile;

- univoco e non fraintendibile;

- ispirazionale e memorabile;

- privo di sottotesti e di potenziali dietrologie (ricordando che ci stiamo muovendo nelle sabbie mobili degli hater e delle fake news).

Convenzionalmente, si tende a concepire i messaggi chiave in serie di tre o quattro per ciascuno dei valori a cui fanno riferimento, secondo la struttura seguente.

- Core message: è il concetto principale, che racchiude l’essenza di ciò che il valore rappresenta per noi.

- Supporting message: è il concetto che rinforza il core message, aggiungendovi la cosiddetta reason to believe (la ragione di credere).

- Brand promise: è il concetto che racchiude l’impegno che ci assumiamo agli occhi delle persone.

- Call to action: è il concetto che serve ad attivare le persone per renderle a loro volta parte del valore e dell’impegno.

Per capire, nella pratica, che cosa intendiamo, facciamo un esempio.

Immaginiamo di essere stati travolti da una crisi improvvisa causata dall’inefficienza del nostro customer service (magari perché avevamo appena cambiato fornitore per abbatterne i costi) e immaginiamo che, per il nostro brand, il valore dell’Attenzione al Cliente sia a tal punto costitutivo che siamo disposti a qualunque sforzo pur di riuscire a riabilitarlo.

I messaggi chiave per assolvere a tale scopo, pertanto, potrebbero essere i seguenti.

- Core message: Garantirvi ogni giorno un supporto migliore è il nostro modo di dirvi ‘Grazie’.

- Supporting message: Sapere di potere migliorarci è più importante che essere perfetti.

- Brand promise: Non vogliamo semplicemente aiutarvi: vogliamo essere all’altezza delle vostre aspettative.

- Call to action: Fidatevi di noi. Ve lo meritate.

Con questi quattro messaggi chiave, veicolati di volta in volta in funzione della situazione, del canale e/o del target di riferimento, non sarebbe così azzardato ritenere di poter risanare (ovviamente a fronte di una prova concreta dei fatti) il danno che abbiamo non solo subìto ma anche, nel caso specifico, provocato noi stessi ai nostri clienti. Nella massima umiltà, riconoscendo l’errore e convertendolo in uno stimolo e in un’ambizione di crescita.

Questo articolo richiama contenuti da Online Risk Management.

Immagine di apertura di Loic Leray su Unsplash.